[1]

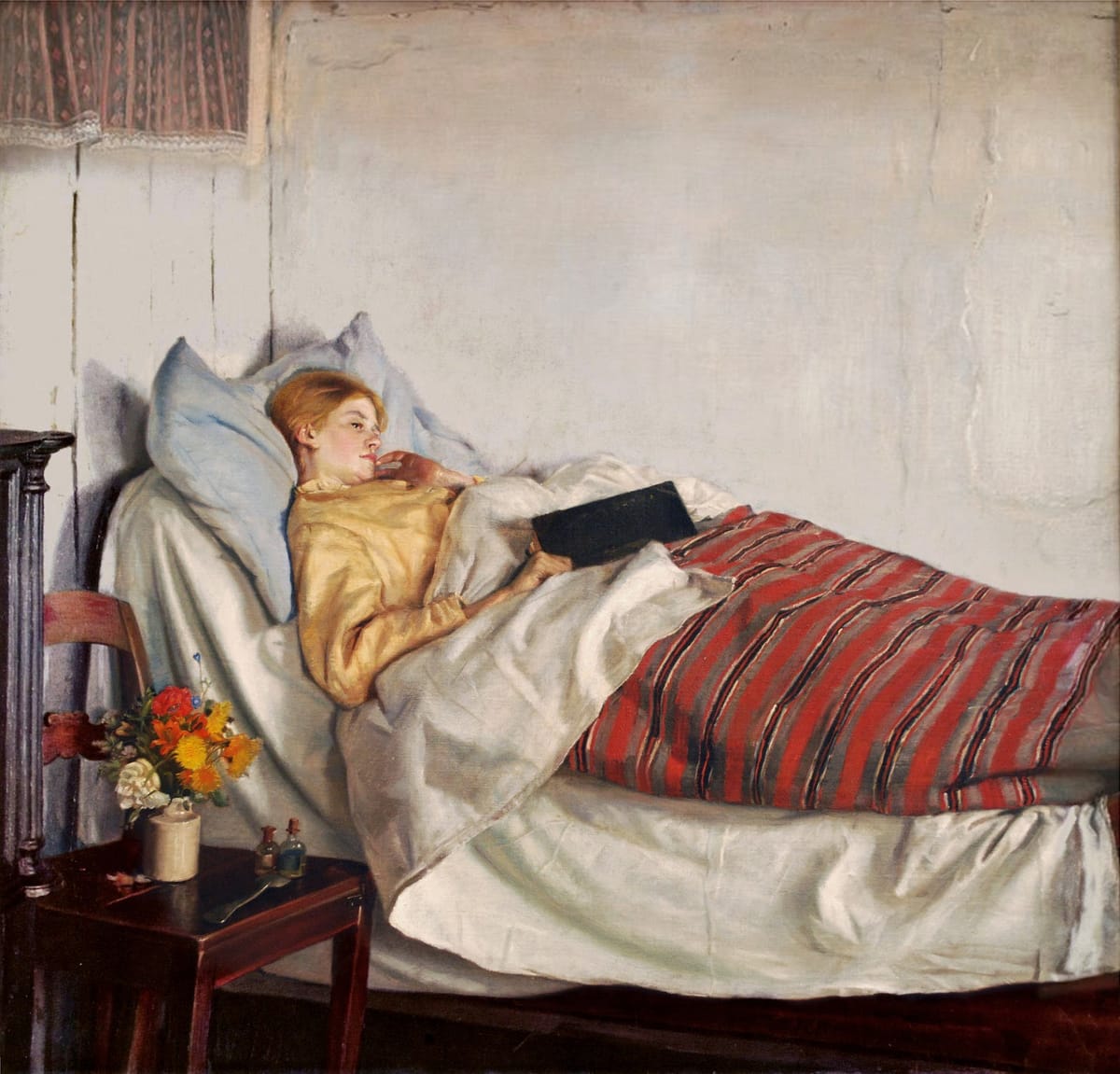

Sempre me encheu de inveja o relato de Nelson Rodrigues sobre seu primeiro encontro com Dostoiévski: “Um dia, meu pai trouxe para casa o Crime e Castigo. Fui ler o livro no quarto trancado. Comecei às sete da noite, antes do jantar, e não jantei. Não parei mais. Eram oito horas da manhã, ou nove, quando os deixei na Sibéria. Ou por outra: era eu que estava na Sibéria”.

Mais de uma vez, comecei a ler Crime e castigo, sempre sem chegar ao fim. Por um motivo qualquer, interrompia a leitura prometendo retomá-la o mais breve possível, atento à recomendação (borgiana talvez) de que é preciso ler Dostoiévski ainda na juventude.

Por fim – é duro assumir – capitulei covardemente. Assisti à minissérie da BBC, com o britânico John Simm estrelando Raskólnikov, e me dei por contente. Há algo no romance, afinal, mais forte que a linguagem, algo que sobrevive na tradução da escrita para a imagem, e não há dia que passe sem me lembrar de alguma cena, cenário ou personagem de Crime e castigo.

Mas não tem a ver com Dostoiévski a minha inveja do velho Nelson. Não é o livro em si, mas a cena de leitura, a absorção mística com que Nelson atravessa a noite decifrando os signos, que me enche de admiração.

Há tempos não me sinto transferido para dentro de um romance dessa maneira. Boas leituras há, é verdade, algumas até muito interessantes; mas nem uma delas capaz de me fazer sacrificar o jantar ou uma noite de sono.

[2]

Quando penso em minha recente incapacidade de me deixar impactar por um livro, busco conforto em racionalizações de todo tipo; a preferida delas, sem dúvida, a que versa sobre a crise da literatura e, especialmente, sobre a crise do romance. Há quantos autores contemporâneos, afinal, que merecem ser lidos? Quantos sobreviverão ao tempo? Sendo o tempo tão escasso, por que não ler somente os clássicos? – pergunto a mim mesmo com a arrogância do leitor blasé, assistindo indiferente à luta dos escritores. E, convenientemente, esqueço que minha falta de entusiasmo se estende até os livros mais incontestáveis.

Mas o Balzac abandonado sobre a mesa, A montanha mágica fazendo as vezes de apoio para o notebook e os sete tomos de Proust decorando a estante sempre vêm lembrar a verdade que quis-me esforço em negar: sou um leitor frígido.

Um leitor frígido, sim, mas não por natureza. Afinal, também já tive minhas noites rodriguenas, repletas de prazeres literários. Nem sempre abandonei livros ao meio, nem sempre abri um livro apenas como quem mantém um hábito.

[3]

Antes de falar em crise da literatura, é preciso falar em crise da leitura. Um sistema literário, como demonstrou Antonio Candido, é feito de autores, obras e leitores. Sem autores não há obras, sem obras não há leitores, e sem leitores não há autores. O sistema literário é um organismo vivo, com estruturas que interagem fisiologicamente. Qualquer desordem em uma dessas estruturas traz consequências para o todo.

O lugar-comum (verdadeiro) de que todo grande autor é antes de mais nada um grande leitor confirma essa ideia de sistema. Como formar autores antes de formar leitores?

Estamos no Brasil, é claro, lugar onde o sistema literário, por motivos que todos sabemos (ou deveríamos saber), sempre se manteve a duras penas. Sempre tivemos poucos leitores. A crise, no entanto, parece ser ainda mais profunda, atingindo estratos sociais que, mesmo com amplas condições de acesso, se interessam cada vez menos pela literatura. E contrariando a síndrome de vira-lata vigente é preciso dizer: isso não ocorre só no Brasil.

Assistimos a um processo – inédito talvez – de regressão da leitura, que para além do fracasso em ampliar seu público, perde espaço entre grupos onde já gozou de alguma popularidade, ainda que superficial. E, entre os leitores que restam, muitas vezes predomina a frigidez de que me acuso: a leitura como mero hábito, como costume social meio anacrônico, mas digno de respeito e que, portanto, deve ser preservado.

Como os personagens de Fahrenheit 451, defendemos a literatura em tempos absolutamente hostis. Um ato belo, é verdade, mas também triste, pois é sempre ambígua a defesa de um patrimônio: quando tombamos um monumento, por um lado preservamos o direito permanentemente de renovar o maravilhamento que experimentamos ao contemplá-lo. Mas, por outro, não corremos também o risco de visitá-lo como meros turistas, registrando tudo com nossos olhos indiferentes de câmera?

[4]

Em After the future, Franco Berardi separa os conceitos de ciberespaço – ilimitado e em processo de constante expansão – e de cibertempo – a habilidade humana da atenção que processa informações no tempo e que, sendo orgânica, cultural e subjetiva, pode ser tudo, menos ilimitada. Dito de modo mais simples, o ciberespaço é a totalidade da informação disponível digitalmente, e o cibertempo, nossa capacidade de consumir essa informação.

O cibertempo, é claro, não consegue abarcar o ciberespaço. Milhões de usuários e meios de comunicação alimentam o Big Data ininterruptamente enquanto nossa capacidade de absorver dados – sejam simples como um meme ou complexos como um parágrafo da Crítica da razão – continua a mesma, sem avanços consideráveis.

A passagem do modelo de página ou fórum, predominante no começo da internet, para o atual modelo do feed infinito ilustra bem a discrepância entre cibertempo e ciberespaço. Podíamos ler um tópico do Orkut do início ao fim, mais ou menos como lemos uma matéria de jornal ou um artigo, mas dificilmente podemos aplicar esse verbo ao ato de rolar a timeline do Facebook buscando um fragmento de informação que mereça a nossa curtida. O caos que iguala gatinhos fofos e selfies com denúncia social e crítica de arte é infinito. Jamais chegaremos ao fim de nossa timeline.

O ciberespaço se expande; o cibertempo permanece o mesmo. Sujeita à hiperaceleração dos “infoestímulos”, nossa mente ou entra em pânico ou bloqueia sua sensibilidade. Para não colapsar, desenvolvemos uma atitude blasé. Não deixamos de ler a matéria que denuncia a relação entre a guerra no Congo e os smartphones ou a notícia sobre a venda de escravos em feiras-livres de São Paulo. Não deixamos de ler nem de compartilhar – e mesmo de nos impactar – por informações como essas. Mas, registrado algum sentimento (vergonha, indignação, descrença na humanidade), seguimos em frente. Quando falamos em crise da leitura, é preciso levar em conta essa perda de sensibilidade, certamente transferida do ciberespaço para a literatura.

A sensibilidade, diz Franco Berardi, é “a habilidade de compreender o que as palavras não dizem”, o poder de interpretar signos não verbais que fundamenta a empatia. “Essa faculdade, que permite ao ser humano entender mensagens ambíguas no contexto das relações sociais, parece estar prestes a desaparecer. Testemunhamos o desenvolvimento de uma geração de humanos à qual falta sensibilidade, a habilidade de compreender o outro e decodificar signos não codificados em um sistema binário”.

E se aceitamos que o romance, como quer James Wood, é sobretudo empatia e complexidade – isto é, “a melhor apresentação da complexidade de nossa estrutura moral” e a consequente empatia ao reconhecer essa complexidade –, devemos considerar que a crise da leitura passa pelo modo como navegamos pelo ciberespaço.

Nada mais distante de um monólogo interior, que disseca e expõe a psique de um personagem, do que a superficialidade de uma selfie. Nada mais distante da profundidade de análise do romance realista do que o imediatismo do mercado de notícias. Nada mais distante do reconhecimento das contradições humanas – presente em todo bom romance – do que o binarismo que opõe petralhas e coxinhas. Não estaríamos nos acostumando com a futilidade das redes sociais e, consequentemente, nos desinteressando pela literatura?

A pergunta, portanto, não é “por que a literatura deixou de nos apaixonar?”, mas “por que perdemos a capacidade de nos apaixonar pela literatura?”.